初识大兴安岭北坡的饲养驯鹿鄂温克猎民

1983年2月22日-3月2日

饲养驯鹿鄂温克猎民人口不到200人,他们是三百多年前从勒拿河迁到额尔古纳河流域的狩猎民族,并一直保持饲养驯鹿和使用驯鹿的习俗。他们的居住形式、狩猎、使用兽皮、桦树皮、信仰等等,与鄂伦春民族有相似之处。

1983年春节过后,我去了额尔古纳左旗敖鲁古雅民族乡,从此引发了我想接近他们生活的愿望……

2月22日

在南木的行程结束后,我决定去敖鲁古雅。这是我首次访问饲养驯鹿鄂温克猎民。

午后的太阳已经泛黄,站台上已有稀稀拉拉的人群在等车。我忽然看到少数民族形象的人站了一小堆,走过去一问,竟然也是去敖鲁古雅的鄂温克人。我几乎是脱口而出“我也去敖鲁古雅,怎么走?”一个中年妇女说“你就跟我们走吧!”声音略微有些沙哑。我看她有三十来岁,穿一件俄国式棉袄、蓝头巾、细眼睛,领两个八九岁穿着鲜艳的夹克衫的男孩。火车隆隆进展了,我们择门进了车厢。

天黑到了博克图车站。儿时曾在这里住过,父亲又是车站站长,此刻不免勾起怀旧之情……

2月23日

在顶铺上朦朦胧胧地睡了一宿,早晨醒来已经到了伊图里河。从地图上看,去满归的方向仍然是朝正北,几乎是直对漠河——中国的“北极村”。开车后要越过大岭,前面又加挂了一个机车头。尽管有两个机车奋力工作,车速还是快不了。

过了一会,绕了一个大弯子,伊图里河“沉到”后面的山底。火车逐渐快起来,车窗外的山岩树木也飞快地掠向后方。中间几次煞车,列车仍然疾速前进。现在,我已经是在大兴安岭的西北坡了!

到了根河站,旅客下去很多,车厢里也冷清起来,开车不久列车员也躲进了宿营车。车外仍然是单调的白雪和森林,望着掠过的远山近树,前方会是什么?心里茫然惆怅起来……

午后2点半到了满归镇,这是终点站,火车到达这里已经晚点4个多小时。检票口没有收票员,一出去就是个大雪坡,我正想小心,忽然那个鄂温克孩子一下了滑到坡底……当我在满归镇看到“敖鲁古雅民族乡转运站”的牌子时,心里一下子亮起来,似乎又感到了森林民族的气息。在屋里,几个闲散的人也像是在等车,身旁放了几个大包袱。那位鄂温克妇女也遇到很多熟人,好像是久别重逢,大家管她叫“玛尼”。不一会有人进来喊“车来了”!人们“忽”地拿上东西跑出去,纷纷爬上拉货的卡车,最后我也坐到了高高的车顶。

汽车迎着寒风向北开出了满归镇,平展的公路顺着山脚宛转向前延伸,左下是冻结的激流河,河两旁密布着高直的松树群。公路前面不断驶过来运材的汽车。

半个小时以后,汽车驶进了仍然被树木包围着的敖鲁古雅鄂温克猎民乡,这里的树木、居民区、俄式木刻楞房屋,构成了新的景观。玛尼把我领到乡政府。室内是木地板,环境洁净,从窗户隐约看到外面灰色的树林。接待我的是副乡长,鄂温克人,他穿一身蓝制服。

我把介绍信给他看,谈了到这里来的目的和打算。他都一一表示同意,并且告诉我,现在山上雪大,驯鹿吃的苔藓被压到下面了,乡里正组织抗灾活动,经常有车上山……

乡招待所同样很清静,6个房间只有我一个人住宿。据说,前几天可是住满了人,因为春节期间发生了一起人命案,旗里工作组刚刚走了一两天……

初到这里,印象是既清新又“神秘”。

2月24日

清晨急于想看看敖鲁古雅的全景,因为起得较早。

淡淡的蓝色笼罩着全乡,只有几个烟囱静静地冒烟。我走过公路,慢慢地爬上对面的山坡。满山树木插在深雪里,中间一条雪路逶迤通向山顶。开始,看着洁白松软的雪,还觉得很有意思,可是没走几步就感到困难了,爬到山顶已是筋疲力尽。这时,却意外地迎来了初升的太阳。急忙拉出长焦镜头,放大了的太阳圆圆的,红殷殷的,好像一块巨大的蜜糖出现在银灰色的雾气里。不一会,她透过了云层,万道金光喷射而起,刹那间,树上,雪上,到处闪烁起耀眼的光芒!

这时,我回头往下看,敖鲁古雅的炊烟升腾,好像万马刚过,尘土未息。

……

当我好不容易从山上下来时,竟发现手套落在山顶了!上山再下来,食堂已经开完了饭,幸好有饼干充饥,而且经过运动的身体很舒服。

我一边吃饼干,一边等待乡里有人来安排我今天的活动,可是好久无声息。我明白了,现在需要自己行动,采用“民间进行”的方式!

我先到玛尼家,向她详细地说明了我来的目的和要看些什么东西,并拿出照片指给她看,问哪家有这些东西,让她领我找一下。

她同意做我的向导。在这里我首先拍了一下桦皮盒子,这个盒子很有特色,直径约30厘米,高20厘米,盒壁一圈是涂红油漆的驯鹿图案,其他地方衬蓝色,图案边线露桦皮本色,用“压”、“刻”的工艺方法制作。毫无疑问,这是和鄂伦春族同样的桦皮制品,但是图案内容、装饰方法都有明显的不同。

我们又穿过几趟房子到了“敬老院”。敬老院是紧靠堤坝的大房子,附近长着一些松树和桦树,远处是河套林带,四周很开阔。

在这里集中住一些鄂温克鳏寡老人。我发现他们看人的眼神有点“直”(好像特别仔细的看法),不大习惯汉话,有几个老人干脆不懂。我用仅会的俄语说:“都啦斯契!”(你好!)他们就一个个把手伸过来说:“道劳!”(你好!)

在这里,我惊讶地发现老人们还保留着许多传统东西!有桦树皮盒、桦皮烟盒、桦皮针线盒、犴皮手套、犴皮靴子,还有驯鹿笼头、驯鹿驮箱——几乎都是桦皮或鹿皮革制品!

我一件件拍下来,又在玛尼的翻译下,请他们在光线好的地方给他们拍了照片。

鄂温克女服饰的基本特点是:扎头巾(而且是俄国式扎法),衣服是布衫(也有鹿皮的)大尖领子、对襟,后背和腰部掐摺,领边、袖口、衣边有线条,衣服多是黑、蓝或紫色。冬季脚穿犴皮靴(鄂温克语叫哈木楚勒),戴犴皮手套,整个服饰有俄式特点。

从这里出来又到了3个家庭。第一家有个老太太,高颧骨大眼睛,屋里一股强烈的“来苏尔”消毒药水味。室内长沙发,铁床,擦得很干净的地板,有“俄式”生活特点,但没有什么鄂温克东西。到第二家看到椭圆形的桦皮盒、鹿皮子弹袋、食具袋子,上面都有精美的图案。这家女主人有30岁,长脸,细眼睛,长得很秀气。据说她的父母都住在山上饲养驯鹿(后来知道,他们是这里的大户家庭)。

另一家也有几件椭圆形的小桦皮盒,男主人在文化馆放电影,30岁左右,汉族老婆,屋内陈设和汉族没什么区别。在这里他给我纠正了鄂温克名称的发音。我知道了几件东西的叫法:

装筷子的犴皮口袋——敖斯格卢;

针线包——得特

桦皮盒子——妥尔洛苏

桦皮烟盒——帮卡

滑雪板——卡雅玛。

2月25日

上午到乡里坐了一会儿,据说今明两天都没有车上山。谈话中我了解了如下情况:

乡里鄂温克人是1965年由奇乾迁来的,现在共有164人。

大多数在乡里生活(这部分包括职工、干部、学生、家属。还有一部分是不适应山上生活者),山上有三十几个人,分成3个点饲养驯鹿。

3个点是:大灵河、白马坎、三十一叉线,总共有驯鹿1000只左右,他们在山上还过着居无定址的游动生活,住“撮罗子”,打猎,保留着鄂温克人的传统生活习俗。乡里有猎业队专门负责上山的生活,其中包括组织生产、开工资、收购猎产品、割茸,并有汽车和各点保持联络。

乡里有商店、医院、粮店、文化站、学校、托儿所等。学生食宿全部由学校负责。所有鄂温克族免费医疗,文化站免费放电影。

乡政府有4位鄂温克族乡长。

……

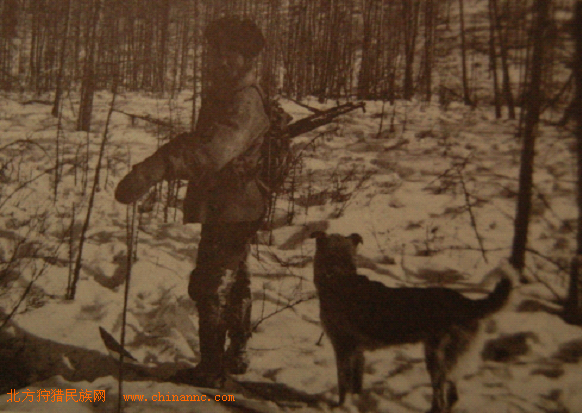

晚上,乡里佟书记到我房间来聊天,他是蒙古族,有五十多岁,单身住在宿舍。他给我讲了一些猎民的生活情景。岭北(这地方就属于大兴安岭岭北)山高林密,鄂温克人出猎是手持砍刀开路步行,背“背夹子”,见物端枪就打,不用枪架子;鄂温克男猎民穿短犴皮夹克(或鹿皮夹克)、犴皮套裤,戴犴皮手套。雪大,穿滑雪板行走;用驯鹿搬家,驮猎物,妇女、儿童也常骑乘驯鹿;鄂温克人多用犴皮、鹿皮、熊皮做各种生活用品,铺鹿皮褥子,盖熊皮被。鄂温克人基本不用狍皮。

……现在,我脑海里朦朦胧胧地出现了他们在山里的生活情景,更急切地盼望到山上的各个点看看究竟是什么样。

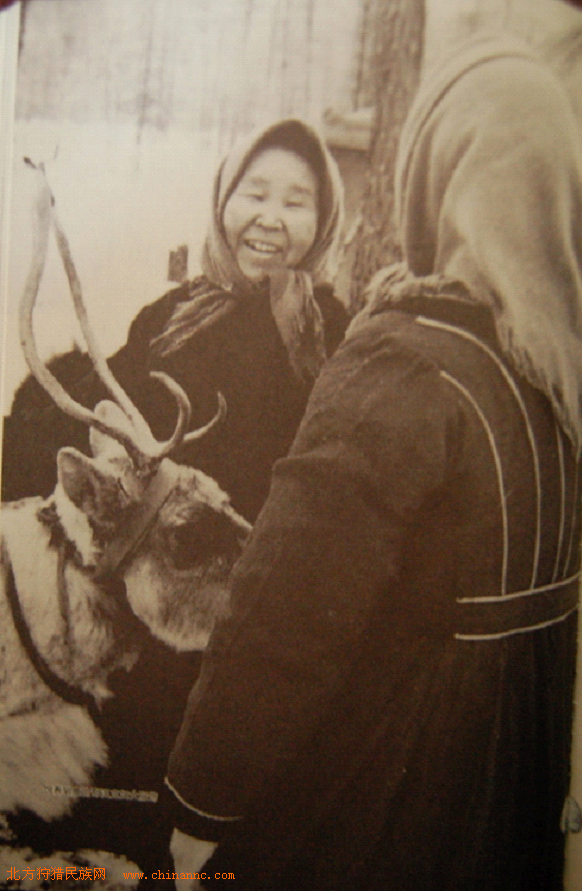

老人们保留了不少鄂温克猎民的传统物品

2月26日

无事,等车。感到时间过得太慢……

2月27日

上了汽车,才终于感到悬着的一颗心落底了,心情也开始舒展起来。

今天是去最远的“大灵河”点,据说那里有马克西姆、谢力捷两家,同车去的都是他们的家属。车上东西零乱,汽车每一颠簸都要扬起一阵尘埃。

我面前一共有4个鄂温克人,小维克多(男)五十多岁,个子不高,用红头巾把头缠了好几圈(帽子不知去哪了),和他同行的有外甥和外甥女(都是成年人)。汽车上除了最小的(有十五六岁)其余都处于喝多酒的兴奋状态。汽车颠簸使他们坐不稳,手在空中乱抓,然后又被颠倒。其中大外甥叫托洛,小伙子长得很不错,二十多一点,他不断地问我“哪来的”、“贵姓”,我告诉他,一会又问,反复这几句话。最后我不得不把脸缩进大衣的领子里来回避他。接着他又推过来一件黄大衣要我穿,友好地对我说:“你别冻着,我们鄂温克人最抗冻!”,说着就把衣服撩上去,迎着寒风露出肚皮用手拍几下。这时我看他几乎被迎面而来的寒风吹倒,脸和手冻得发青,可是他却不肯穿大衣。

他不断地在车上找酒喝。汽车“误”在一个偏坡大冰包上,人们都在下面推车的时候,他还在车上喝酒。这回乡长生气了,爬上汽车把他扔到下面的雪堆里……

小维克多也常把脑袋盖在大衣底下喝几口,几个人常因为要喝而不给撕成一团……

汽车两旁山峦起伏,林雪中经常出现绿色的樟松。现在我们是行驶在漠河县的境内。4个小时以后,我们在一片低矮的树林边下了汽车。附近的雪地被踩得很实,上面印着密密麻麻的驯鹿蹄印。

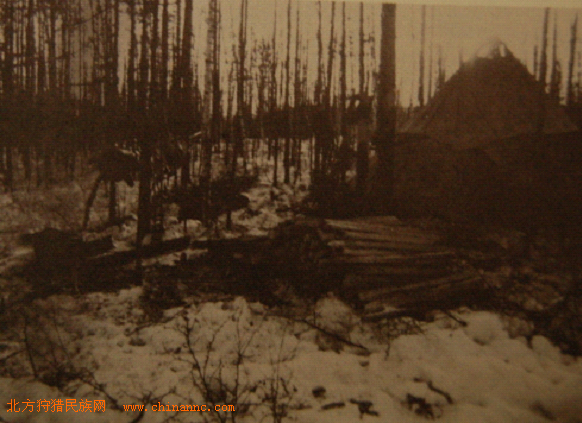

我们沿着坑洼的小路在林子里走。不一会儿,前面出现了“撮罗子”,随着传来了狗叫声。

这里一共有两个“撮罗子”,相距有50米左右,几个人正孤零零地站在门口,望着我们的到来。

我急切地环顾一下四周和树林,意识到这就是“北极村”里的养鹿点。

我们走近第一个“撮罗子”。这是个用木头支成的椎体形,外面压了一层草伐子,门上挂了一块帆布。紧靠“撮罗子”的南侧用木头支起来一排架子,上面放了驯鹿驮箱,里面有几块肉,最上面蒙着帆布。进到“撮罗子”好像进到一个大黑烟囱筒里,底下大,上面小,中间上方露着天穹。大家围着地中冒烟的篝火席地而坐。背后是黑暗的,从上面洒下来的淡淡天光,把每个人的轮廓勾画的很鲜明。

另一个“撮罗子”是用帆布围的,门外的雪地上堆了一些生活用品,树上挂着枪、子弹袋。雪地上插着砍刀和滑雪板,门前一堆劈好的木柴。一进门,烟气腾腾,车上那4个人都在这里,除了2个年轻人外,其他人正坐在这里传酒喝。

我们被让到里面坐(还有乡长、客人都是被让到这个位置),并立刻送过来一个小方桌,端来茶和列巴,又从锅里捞出肉,递过刀,传过酒。

这个家庭成员很完整,有父母、儿子、女儿、外孙三代人。我看着这样透天的帐幕和地上简单的皮毛铺盖、鸭绒睡袋、简单的生活用品,真难以想象他们是怎样在这零下四十多度的冰冻土地上,度过严酷的寒冬的。

我抓紧在里面拍了一些照片,又利用乡长在这里唠嗑的时间到外面看看。刚好,对面“撮罗子”回来一个打猎的,3只驯鹿上驮着红红的肉块,我急忙跑过去比划着说:“先不要卸,稍微走一下”,开始他愣愣地看着我,后来才突然明白我的意思,立刻重新拉上驯鹿转了一圈,我拍下了“猎归”。

这位猎手叫马克西姆,大个头,一脸络腮胡子。他好像很高兴,一边从驯鹿身上卸肉块,一边笑着冲我说了些什么,声音洪亮,几乎都是问的口气,可惜我一句也听不懂。

在这个点上我拍了“撮罗子”的内外景,拍了“猎归”,最遗憾的是没有看到驯鹿群,手工艺品也不是太多。

车往回走时,天空慢慢地升起了一轮圆月,把森林密布的山谷罩上了一层淡紫色。

今天是正月十五,晚9点半回到招待所。

饲养驯鹿的鄂温克妇女服饰

穿鹿皮服的鄂温克妇女

鄂温克猎民出猎时背“背夹子”,穿滑雪板

森林中的“撮罗子”

拍到了“猎归”

2月28日、3月1日

又开始等车了,真是感到“度日如年”!但无论如何,山上的3个点我一定要逐个看一下。

幸好这两天常有乡里的临时工张小宝来我这玩(他是汉族,不到20岁,继母是鄂温克人,他会说鄂温克话)。他也给我讲了很多鄂温克的生活情景,诸如搬家、迁徙、打猎、鄂温克的生活习惯和性格、发生过的事件……他一来就坐到我对面的床上嘟、嘟、嘟地一个接一个讲下去,两天来他成了我一个不可缺少的朋友。今天(3月1日)我俩到西北山坡顶上转转,顺便拍了风景。经过他的介绍,我觉得如果有机会,在山上和鄂温克人生活一段时间是最好了!

3月2日

今天终于又等来了上山的机会,据说两个点都去,我感到“胜利”了!这是用“耐心”——艰苦的等待换来的。

先到“白马坎”,在敖鲁古雅东南大约60华里的地方。张小宝也随车去玩,他穿个大皮袄和我坐在车上。有他和我同去真高兴。

“点”在山坡上,周围和后面的山上长着灰褐色的树林,和煦的阳光下,白雪耀眼,树林里两个“撮罗子”和两个单层帐篷(像军队野营用的那样,尖顶,四角拉着绳子),显得很宁静。帐篷里有铁炉子,光线很暗,人们在三面围着铁炉子住,地是坑坑洼洼的,睡觉的地方铺些樟松树枝,上面铺些皮子,没人都有鸭绒被。

生活用品很简单,盆碗桶随便堆放在门边。

帐篷里的人几乎都是坐着或蹲着做这做那(尤其大人是这样),如坐在地上和面,砍肉,坐在炉门前烤列巴。走道地方狭窄,最里面的人进出时,几乎都是弯着腰从坐着人的面前走过,弄不好,手不是要扶上坐在地上人的头或肩,就是脚下绊了东西。

现在正是寒假期间,帐篷里还有书包、课本之类的东西。孩子们穿的衣服式样很新,羽绒服、夹克,色彩也都很鲜艳,但他们的头发都很长,而且顽皮,无时不打闹。

另一个帐篷里录音机放着音乐,节奏强烈悦耳。眼前的感觉是“既粗犷,又自由,既简陋,又现代”。

张小宝和这里的孩子们领我到各帐篷和“撮罗子”里找手工艺品,此外又拍了撮罗子内和外面架子上的东西。

在另一个“撮罗子”里,一个中年男人协助我拍了猎民服装。今天,我发现鄂温克猎民服饰和鄂伦春族的差别竟如此之大!

中午吃饭的时候闹了一场虚惊。一个喝醉酒的猎人开始说了一句什么,我不懂他们的话,也没理他。后来他的声音越来越大,抓起一个空瓶子举过头顶好像要打我。我和周围的空气一下子紧张起来,几个鄂温克人也不知如何是好,我正感到事态难以应付的时候,突然他说了一句什么,懂话的都笑了。他放下手里的瓶子,摇摇晃晃地走了出去……事后张小宝说,开始他要酒,最后他说:“不吓他了,回去睡觉去!”

……

午后去“三十一叉线”,这时已经很晚,但非常运气,几百只驯鹿都回来了,这么多的驯鹿使我大开眼界,也使我在这的感受达到了高潮……很可惜,在最后的时间里发现几个漂亮的桦皮盒子,这时已经用完了胶卷!没办法把它拍下来。离开的时候总觉得像缺少点什么。

……至此,山上的3个点都算草草地去过了,我感觉时间太短,几乎没有喘息的功夫,只是浮光掠影地走了一趟。但是我又觉得很满足,当上车要离开这里的时候,竟感到自己像“拓荒者”,终于迈出了第一步!虽然现在还不知道今后能否再来,但我脑海里已形成了拍摄提纲,并初步计划至少要拍到150幅。